埼玉県さいたま市、武蔵浦和にある犬と猫の癌・腫瘍・がんの治療と循環器内科(心臓病科)に力を入れた動物病院です

TEL.048-839-5704

〒336-0032 埼玉県さいたま市南区四谷3-7-5

治療例コラムmedical Treatment

脾臓腫瘍・脾臓血管肉腫

|

脾臓は胃のそば、左側にある臓器です。脾臓は血液の中にある古い血液を壊して肝臓の色素である胆汁の原材料にします。また免疫機能も備えていて感染防御機能も備えています。貧血時には造血補助機能もあり、血液を作る機能も備えています。 脾臓には様々な細胞が存在するため、老齢ではその細胞由来の結節性の腫瘤がみられることが珍しくありません。 |

検査

|

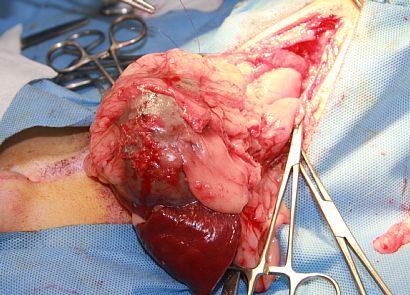

脾臓の腫瘤は「かつては2/3が腫瘍、そのうち2/3が悪性腫瘍」つまり4/9が悪性というのが定石だったために脾臓に腫瘤を見つけた場合はすぐ手術をするのが一般的でした。ところが実際腫瘤の切除を行うと、悪性である率は言われているほど高くはありません。おそらく二次診療施設での症例と一時診療施設での症例で偏りがあるのではないかと思われます。 また超音波検査機器の高画質化に伴い、悪性/良性の推測がある程度可能になりました。腫瘤の検査はまずはレントゲンや超音波検査で脾臓の大きさや脾臓の中にある腫瘤の確認、その後状況に応じて細胞検査を行います。ある程度の大きさであれば、即手術を行ったほうが良いです。大きくなると悪性ではなくても破裂する可能性が高くなります。 ちなみに脾臓の腫瘤破裂は悪性・良性は明確な判断材料にはなりません。かつては破裂している2/3が悪性腫瘍であるとされていましたが、とある最近の研究では、破裂している脾臓腫瘤の半分以上が検査の結果良性であったという話があります。出血があったとしても積極的に手術をすると助かる可能性があるという話もあります。  これは破裂した脾臓腫瘤です。 |

治療

|

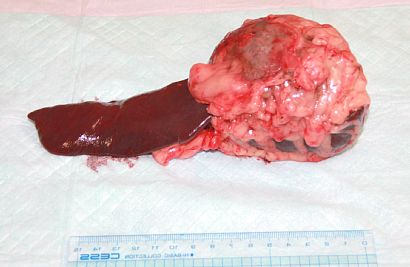

脾臓腫瘤の治療は第一選択としては手術になります。脾臓の摘出手術自体は特にシーリングデバイスを使用すると中型犬までなら30分程度で終わります。よって難易度は高くない手術になりますが、破裂して出血している場合は時間との勝負ですので、速やかに手術を行える手術の技術が必要になります。当院でも夜間救急などで脾臓破裂を起こしてた場合に即手術を行い止血し、命をとりとめたケースもあります。腹腔内の血液は処理をして自己輸血をすることで輸血が必要なくなる場合があります。 当院では各種セミナーで学習した超音波検査の画像を参考にして腫瘤摘出を行うかどうかを推測しています。但し、無難な治療としては年齢と相談をして、大きくなる前に腫瘤の摘出です。  こちらは脾臓の良性腫瘤である結節性過形成が巨大化したものです。私の握りこぶし大です。腫瘤には血管肉腫、結節性過形成、骨髄脂肪腫などがみられます。血管肉腫だった場合は、手術後に抗がん剤治療を行い再発までの時間をかせぎます。脾臓摘出のみでは術後の生存期間が1か月程度ですが、抗がん剤を行うことにより数か月生存期間を延ばすことができます。分子標的薬もありますが、血管肉腫に関しては効果が薄いと言われており、私の経験でも効果がみられたことが少ないです。ただしわずかな効果を期待して抗がん剤終了後は再発まで分子標的薬を内服するのも一つの手です。  |

診療科目診療科目

・各種予防 ・内科・呼吸器科 ・循環器内科

・消化器科 ・歯科

・腫瘍科 ・外科/整形外科

・皮膚科 ・眼科

・神経科